Факторы роста фибробластов

| Фактор роста фибробластов | |

|---|---|

Результат анализа кристаллической структуры комплекса fgf10-fgfr2b | |

| Идентификаторы | |

| Символ | FGF |

| Pfam | PF00167 |

| Pfam clan | CL0066 |

| InterPro | IPR002348 |

| PROSITE | PDOC00220 |

| SCOP | 1bas |

| SUPERFAMILY | 1bas |

| Доступные структуры белков | |

| Pfam | структуры |

| PDB | RCSB PDB; PDBe; PDBj |

| PDBsum | 3D-модель |

Факторы роста фибробластов, или FGFs, относятся к семейству факторов роста, участвующих в ангиогенезе, заживлении ран и эмбриональном развитии. Факторы роста фибробластов — это гепарин-связывающие белки. Было доказано, что взаимодействия с расположенными на поверхности клеток протеогликанами необходимы для передачи сигнала факторов роста фибробластов. Факторы роста фибробластов играют ключевую роль в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей.

Семейства

У человека было обнаружено 22 члена семейства FGF, все они — структурно сходные сигнальные молекулы:

- Представители факторов роста с FGF1 до FGF10 все связывают рецепторы фактора роста фибробластов (FGFRs). FGF1 также известен как кислый, а FGF2 — как основной фактор роста фибробластов.

- Было доказано, что представители FGF11, FGF12, FGF13 и FGF14, также известные как гомологические факторы 1 — 4 (FHF1-FHF4), имеют четко выраженные функциональные отличия от FGFs. Хотя эти факторы обладают удивительно схожими гомологиями последовательности, они не связывают рецепторы фактора роста (FGFRs) и участвуют во внутриклеточных процессах, связанных с FGFs.

Эта группа также известна как «iFGF»

- Представители с FGF16 по FGF23 — новые и не так хорошо изучены. FGF15 — крысиный ортолог человеческого белка FGF19, в исследованиях эти белки могут рассматривать вместе под именем FGF15/19.

- Человеческий FGF20 был обнаружен на основании его гомологии с FGF-20 (XFGF-20) ксенопуса.

- В отличие от локального действия других FGF, FGF15/FGF19, FGF21 и FGF23 имеют больше системных эффектов и объединяются в группу эндокринных FGF.

Рецепторы

Семейство рецепторов фактора роста фибробластов у млекопитающих имеет четыре представителя: FGFR1, FGFR2, FGFR3, и FGFR4. FGFRs состоят из трех типов внеклеточных иммуноглобулиновых доменов (D1-D3), односпирального трансмембранного домена и внутриклеточного тирозинкиназного домена. FGFs взаимодействует с D2 и D3 доменами; взаимодействия с D3 в первую очередь ответственны за специфичное связывание лигандов. Связь гепарансульфата осуществляется посредством домена D3. Короткий отрезок кислых аминокислот, расположенный между доменами D1 и D2, имеет автоингибирующие функции. Этот мотив «кислотного бокса» («acid box») взаимодействует с гепарансульфатом в месте связывания для предотвращения активации рецептора при отсутствии факторов роста фибробластов.

Альтернативный сплайсинг мРНК приводит к появлению 'b' и 'с' вариантов рецепторов фактора роста FGFRs 1, 2 и 3. С помощью этого механизма семь различных подтипов рецепторов фактора роста могут быть экспрессированы на поверхности клетки. Каждый рецептор фактора роста, FGFR, обычно связывает несколько разных FGFs. Точно так же наибольшее число FGFs может связываться с несколькими различными подтипами FGFR. FGF1 иногда рассматривают как «универсальный лиганд», поскольку он способен активировать все семь различных подтипов FGFRs. В отличие от него, FGF7 (фактор роста кератиноцитов, KGF) связывается только с FGFR2b (KGFR).

Сигнальный комплекс на поверхности клетки, как полагают, является тройным комплексом, сформировавшимся между двумя одинаковыми лигандами FGF, двумя субъединицами FGFR и одной либо двумя цепями гепарансульфата.

История

Фактор роста фибробластов был найден Армелиным (Armelin) в вытяжке из гипофиза в 1973 году, затем также был обнаружен Господаровичем (Gospodarowicz) и др. в мозге коровы. Были проведены биопробы, в ходе которых фибробласты стали быстро расти (первый доклад был опубликован в 1974).

В дальнейшем вытяжка была фракционирована с использованием кислотного и щелочного рН, и были выделены две немного отличающиеся формы, которые получили название «кислотный фактор роста фибробластов» (FGF1) и «основной фактор роста фибробластов» (FGF2). Эти белки имели высокую степень сходства аминокислотного состава, но были различными митогенами. У человека FGF2 встречается в виде четырёх изоформ — одной с низкой молекулярной массой (LMW) и трех с высокой молекулярной массой (HMW). LMF прежде всего цитоплазматическая и функционирует аутокринным способом, в то время как HMF FGF2 ядерная и проявляет активность посредством интрактринного механизма.

Вскоре после того, как были выделены FGF1 и FGF2, выделили еще пару факторов роста, связывающих гепарин и названных HBGF-1 и HBGF-2; наряду с ними была выделена третья группа факторов роста, вызывающих пролиферации клеток в биопробе, содержащей в себе эндотелиальные клетки кровеносного сосуда. Эти факторы роста получили название ECGF1 и ECGF2. Эти белки оказались идентичными кислому и основному факторам роста фибробластов, описанным Господаровичем (Gospodarowicz).

Функции

Факторы роста фибробластов — многофункциональные белки с большим набором эффектов; чаще всего они являются митогенами, но также оказывают регуляторное, структурное и эндокринное воздействие. Другое их название — «плюрипотентные» факторы роста, связано с их разнородным воздействием на многие типы клеток. Что касается FGF, четыре подтипа рецепторов могут активироваться более чем двадцатью разными лигандами.

Функции FGFs в процессах развития включают мезодермальную индукцию, правильную цефализацию в процессе эмбриогенеза, развитие конечностей, формирование нейрулы и развитие нервной системы, а в зрелых тканях/системах — регенерацию тканей, рост кератиноцитов и заживление ран.

Факторы роста фибробластов имеют особое значение для нормального онтогенеза как позвоночных, так и беспозвоночных, и любые отклонения от нормы в их действиях ведут к ряду дефектов в развитии.

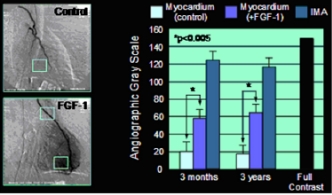

Одна из важных функций FGF1 и FGF2 — это стимуляция роста эндотелиальных клеток и организация их в трубчатую структуру. Таким образом, они ускоряют ангиогенез, рост новых кровеносных сосудов из уже существующей сосудистой сети. FGF1 и FGF2 являются более мощными ангиогенными факторами, нежели фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) или фактор роста тромбоцитов (PDGF). Помимо стимулирования роста кровеносных сосудов, FGFs являются важными участниками процесса заживления ран. FGF1 и FGF2 стимулируют ангиогенез и рост фибробластов, которые вызывают рост грануляционной ткани, заполняющей полость раны в начале заживления. FGF7 и FGF10 (также известные как факторы роста кератиноцитов KGF и KGF2, соответственно) дают толчок восстановлению поврежденной кожи и слизистой оболочки за счет стимуляции пролиферации, перемещения и дифференцировки эпителиальных клеток.

Во время развития центральной нервной системы FGFs играют важную роль в нейрогенезе, росте аксонов и дифференцировке. FGFs также важны для защиты зрелого мозга. Таким образом, FGFs являются решающим фактором выживания нейронов как во время эмбрионального развития, так и в период взрослой жизни. Нейрогенез у взрослых млекопитающих в гиппокампе, например, во многом зависит от FGF-2. К тому же FGF-1 и FGF-2, похоже, участвуют в регуляции синаптической пластичности и процессах, отвечающих за обучение и запоминание, по крайней мере, в гиппокампе.

Большинство FGFs — секретируемые белки, которые связывают гепаринсульфат, и поэтому они могут закрепляться на внеклеточном матриксе, содержащем гепарансульфатпротеогликан. Это позволяет им действовать локально как паракринные факторы. Тем не менее, белки подсемейства FGF19 (включающего в себя FGF19, FGF21 и FGF23), которые менее прочно связываются с гепаринсульфатом, могут участвовать в эндокринной сигнализации, действуя на ткани, находящиеся на большом расстоянии, таких как кишечная, печеночная, почечная, жировая и костная. Например, FGF19 производится кишечными клетками, но воздействует на клетки печени, экспрессирующие FGFR4, снижая активность ключевых генов, участвующих в синтезе желчных кислот); FGF23 производится костной тканью, но воздействуют на FGFR1- экспрессирующие клетки почек для регуляции синтеза витамина D, что в свою очередь влияет на гомеостаз кальция.

Структура

Была определена трехмерная структура HBGF1; она оказалась сходной со структурой интерлейкина 1-бета, оба семейства имеют ту же структуру из 12-полосного бета-листа; складчатые бета-слои располагаются в виде трех одинаковых лопастей вокруг центральной оси, при этом шесть полом формируют встречно-параллельную бета-бочку. Бета-листы весьма консервативны, и кристаллическая структура весьма сходна в этих участках. Промежуточные петли менее сходны — петля между бета-слоями 6 и 7 немного длиннее, чем в интерлейкине1-бета.