Космический мусор

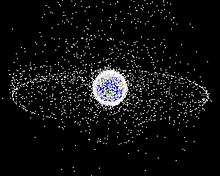

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях крупные или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли — при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населённые пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т. п.

Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. Официальный статус на международном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны.

Необходимость мер по уменьшению интенсивности техногенного засорения космоса становится понятной при рассмотрении возможных сценариев освоения космоса в будущем. Существует так называемый «каскадный эффект», который в среднесрочной перспективе может возникнуть от взаимного столкновения объектов и частиц «космического мусора». При экстраполяции существующих условий засорения низких околоземных орбит (НОО), даже с учётом мер по снижению в будущем числа орбитальных взрывов (42 % всего космического мусора) и других мероприятий по уменьшению техногенного засорения, этот эффект может в долгосрочной перспективе привести к катастрофическому росту количества объектов орбитального мусора на НОО и, как следствие, к практической невозможности дальнейшего освоения космоса. Предполагается, что «после 2055 года процесс саморазмножения остатков космической деятельности человечества станет серьёзной проблемой».

Содержание

- 1 Характеристики космического мусора

- 2 Методы защиты космических аппаратов от столкновений с космическим мусором

- 3 Методы уборки и уничтожения космического мусора

- 4 Поиск и отслеживание

- 5 Международное сотрудничество

- 6 Случаи столкновения космических аппаратов с мусором

- 7 Важнейшие события, повысившие засорённость космоса

- 8 Падение космического мусора на Землю

- 9 Историческое значение орбитального мусора

- 10 См. также

- 11 Примечания

- 12 Ссылки

Характеристики космического мусора

По состоянию на 2021 год на всех высотах околоземного пространства (ОКП; пространство, ограниченное сферой, радиус которой равен среднему расстоянию от Земли до Луны (380 тыс. км)) находилось 130 млн объектов размером 0,1—1 см. Из них 20 млн — на низкой околоземной орбите (НОО) на высотах до 2 000 км. Количество объектов размером 1—10 см на всех высотах составило 900 тыс., на НОО — 500 тыс. Количество объектов свыше 10 см на ОКП — 34 тыс., из них на НОО — 23 тыс.

Лишь небольшая их часть (порядка 10 %) была обнаружена, отслеживается и внесена в каталоги с помощью наземных радиолокационных и оптических средств. Например, на 2013 год каталог Стратегического командования США содержал 16 600 объектов (в основном, размером более 10 см), большая часть которых была создана СССР, США и Китаем. Российский каталог, ГИАЦ АСПОС ОКП (ЦНИИмаш), содержал в августе 2014 года 15,8 тыс. объектов космического мусора, а всего на околоземных орбитах находилось более 17,1 тыс. объектов (включая действующие спутники), столкновение с любым из которых приведет к полному разрушению КА.

Около 6 % отслеживаемых объектов — действующие; около 22 % объектов прекратили функционирование; 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей и около 55 % — отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, и обломки взрывов и фрагментации.

Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их взаимного пролёта составляет около 10 км/с. Вследствие огромного запаса кинетической энергии столкновение любого из этих объектов с действующим космическим аппаратом может повредить его или даже вывести из строя. Примером может послужить первый случай столкновения искусственных спутников: Космос-2251 и Iridium 33, произошедший 10 февраля 2009 года; в результате оба спутника полностью разрушились, образовав свыше 600 обломков.

Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще всего используются для работы космических аппаратов. Это НОО, геостационарная орбита (ГСО) и солнечно-синхронные орбиты (ССО).

Существуют различные оценки «вклада» основных мусорящих в космосе стран. В частности, в одном из докладов на конференции по исследованию космического пространства Glex—2021 (Санкт—Петербург, 14—18 июня 2021 года) были приведены два варианта подобных оценок. По одному из них, вклад Китая составляет 40 %, США — 25,5 %, России — 25,5 %, других стран — 7 %. Согласно второму варианту на Россию приходится 39,7 %, на США — 28,9 %, на Китай — 22,8 %.

Методы защиты космических аппаратов от столкновений с космическим мусором

Эффективных мер защиты от объектов космического мусора размером более 1 см в поперечнике (на низких и средних орбитах) практически нет.

Методы уборки и уничтожения космического мусора

Эффективных практических мер по уничтожению космического мусора на орбитах более 600 км (где не сказывается очищающий эффект от торможения об атмосферу) на настоящем уровне технического развития человечества пока не разработано. Хотя в ряду других рассматривались, например, проекты спутников, испаряющих обломки мощным лазерным лучом или меняющих их орбиту ионными пучками (таков проектируемый российский КА «Ликвидатор»), которые должны тормозить обломки для их входа в атмосферу с частичным или полным сгоранием в ней или, в случае аппаратов на геостационарной орбите, уводить их на орбиту захоронения, или наземные лазеры (Laser broom), либо аппарат, который будет собирать мусор для его дальнейшей переработки. Вместе с тем актуальность задачи обеспечения безопасности космических полетов в условиях техногенного загрязнения околоземного космического пространства (ОКП) и снижения опасности для объектов на Земле при неконтролируемом вхождении космических объектов в плотные слои атмосферы и их падении на Землю стремительно растёт.

Международное сотрудничество по решению проблемы «космического мусора» развивается по следующим приоритетным направлениям:

- Экологический мониторинг ОКП, включая область геостационарной орбиты (ГСО): наблюдение за «космическим мусором» и ведение каталога объектов «космического мусора».

- Математическое моделирование «космического мусора» и создание международных информационных систем для прогноза засоренности ОКП и её опасности для космических полетов, а также информационного сопровождения событий опасного сближения КО и их неконтролируемого входа в плотные слои атмосферы.

- Разработка способов и средств защиты космических аппаратов от воздействия высокоскоростных частиц «космического мусора».

- Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засоренности ОКП.

Поскольку экономически приемлемых методов очистки космического пространства от мусора пока не найдено, основное внимание в ближайшем будущем будет уделено мерам контроля, исключающим образование мусора: предотвращению орбитальных взрывов, сопутствующих полету технологических элементов, уводу отработавших ресурс космических аппаратов на орбиты захоронения, торможению об атмосферу и т. п.

В 2002 году Межагентский комитет по космическому мусору выдвинул предложения и разработал руководящие принципы, внедрение которых способствовало бы предотвращению образования мусора на орбите. В ряде исследований было показано, что требуется удалять примерно пять крупных объектов в год, чтобы избежать устойчивого увеличения количества обломков из-за дальнейших столкновений и взрывов. В некоторых странах сейчас внедряются технологии активного удаления мусора (Active Debris Remediation, ADR). В 2020 году Европейское космическое агентство заказало первую миссию по активному удалению космического мусора в рамках программы «Чистый космос», чтобы снять с орбиты адаптер Vespa (адаптер отсека вторичной полезной нагрузки легкой ракеты «Вега», запущенной в космос в 2013 году). Япония реализует сразу несколько проектов по отработке технологий для различных миссий ADR.

Поиск и отслеживание

Существует множество инструментов контроля околоземных орбит с целью поиска объектов на ней. Их можно разделить на радиолокационные и оптические. Обнаружение орбитальных объектов может быть также дополнительной функцией универсальных инструментов исследования космического пространства или оборонных систем. Также существует ряд специализированных инструментов. В СССР и США были созданы мощные инструменты отслеживания космического пространства. Также ряд специализированных инструментов существует в Европе и других странах. Также работает ряд национальных программ отслеживания околоземных объектов и борьбы с космическим мусором. Для координации их деятельности создано Inter-Agency Space Debris Coordination Committee.

Россия (СССР)

В Советском Союзе была создана Система контроля космического пространства, которая и сегодня ведет каталог орбитальных объектов на основании данных систем СПРН и специализированных станций наблюдения за околоземным пространством. Засоренностью космоса начали заниматься в 1985 году в Министерстве обороны и в Академии наук страны. Уже в 1990 году были получены первые практические оценки и разработана математическая модель засоренности околоземного космического пространства. В 1992 году впервые в стране был создан проект стандартных исходных данных (СИД) для обеспечения работ по созданию космических орбитальных средств.

В Федеральную космическую программу России на 2016—2025 годы включено создание к 2025 году «уборщика» мусора с геостационарных орбит (на которых на 2014 год находится до 1000 неэксплуатируемых объектов). Планируется, что в течение полугода каждый «Ликвидатор» будет переводить на орбиту захоронения до 10 объектов.

На 2015 год по данным российской системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве находится более 17 000 космических объектов искусственного происхождения. Из них действующих — 1 336, остальное — космический мусор.

Помимо систем СПРН поиском и идентификацией орбитальных объектов занимается специализированный радиооптический комплекс распознавания космических объектов «Крона», а также станция оптических наблюдений «Архыз», алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова, оптико-электронный комплекс «Окно».

США

В США существовало множество программ контроля околоземного пространства как военного назначения так и гражданских, например Project Space Track, Space Defense Center, Space Detection and Tracking System. Наиболее близка к теме космического мусора NASA Orbital Debris Program Office. В рамках их работы создано множество инструментов, в том числе специализированных. Например, NASA Orbital Debris Observatory, Large Zenith Telescope и другие.

Сеть Космического Наблюдения Соединенных Штатов — действующая служба, созданная для отслеживания траекторий объектов на околоземной орбите. Отслеживаются объекты диаметром от нескольких сантиметров.

ЕKA

Под эгидой Европейского космического агентства функционирует ряд инструментов контроля околоземного пространства. Такие как ESA Space Debris Telescope,TIRA (System), EISCAT.

Международное сотрудничество

В целом у проблемы космического мусора как у всякой сложной и актуальной проблемы существует несколько измерений: научное, техническое, юридическое, экологическое и пр. Несмотря на то, что эта тематика привлекает внимание многих национальных исследовательских центров, космических агентств и с различной степенью углубленности периодически обсуждается на многочисленных комитетах и комиссиях международных организаций, таких как Международная астронавтическая федерация (IAF), Комитет по Исследованию Космического пространства Международного совета Научных союзов (COSPAR), Международный союз электросвязи (ITU), Международный институт космического права (ICJ) и других, представляется, что в последнее время совместная скоординированная деятельность двух международных органов в «техническом» и «политико-правовом» измерениях данной проблемы вывела её понимание на качественно новый уровень. Это Межагентский координационный комитет по космическому мусору и Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (STCS UN COPUOS).

Межагентский координационный комитет по космическому мусору (МКМ) (Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, IADC) был создан в 1993 году и представляет собой межправительственный форум для координации исследовательской деятельности, связанной с орбитальным мусором. В его состав входят космические агентства Италии, Франции, Китая, Канады, Германии, Индии, Японии, Южной Кореи, США, России, Украины, Великобритании, а также Европейское космическое агентство. Основная цель комитета — обмен информацией между космическими агентствами-членами по исследованию космического мусора.

Случаи столкновения космических аппаратов с мусором

В 1983 году маленькая песчинка (около 0,2 мм в диаметре) оставила серьёзную трещину на иллюминаторе шаттла (углубление диаметром около 0,4 мм). Всего за время полетов шаттлов было обнаружено более 170 следов от столкновений на иллюминаторах, и потребовалось более 70 замен иллюминаторов между полетами.

В июле 1996 года на высоте около 660 км французский спутник столкнулся с фрагментом третьей ступени французской же ракеты Arian.

29 марта 2006 года в 03:41 (MSK) произошла авария спутника «Экспресс-АМ11»: в результате внешнего воздействия разгерметизирован жидкостный контур системы терморегулирования; космический аппарат получил значительный динамический импульс, потерял ориентацию в пространстве и начал неконтролируемое вращение. По предварительным данным причиной аварии стал «космический мусор». Выводы комиссии подтвердили первоначальную версию произошедшего.

10 февраля 2009 года коммерческий спутник американской компании спутниковой связи Iridium, выведенный на орбиту в 1997 году, столкнулся с военным российским спутником связи «Космос-2251», запущенным в 1993 году и выведенным из эксплуатации в 1995 году.

9 сентября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что российский спутник связи «Экспресс-80» получил повреждения в результате возможного столкновения с космическим мусором во время довыведения c геопереходной на геостационарную орбиту.

При столкновении спутника с мусором часто образуется новый мусор (так называемый синдром Кесслера), что приводит к неконтролируемому росту засорённости космоса. По моделям NASA, на низкой околоземной орбите (высота 200—2000 км) уже с 2007 года было достаточно крупного мусора и спутников для начала этого синдрома. Согласно расчетам, в среднем каждые пять лет будут происходить крупные столкновения, даже при условии полного прекращения космических запусков, а количество мусора будет расти.

Важнейшие события, повысившие засорённость космоса

С 1968 по 1985 США и СССР проводили испытания противоспутникового оружия. К 1990 году около 7 % отслеживаемого мусора было создано в результате 12 подобных испытаний.

Испытание Китаем противоспутниковой ракеты в январе 2007 г

11 января 2007 г. на высоте 865 км китайская противоспутниковая ракета уничтожила отработавший свой срок китайский спутник «Фэнъюнь-1C», столкнувшись с ним встречным курсом. В результате появилось множество новых обломков. Space Surveillance Network США смогла каталогизировать около 2,8 тысяч из них, увеличив каталог крупного мусора на низких околоземных орбитах до 7 тысяч. В 2017 году российский военный КА Космос-2504 пролетел в километре от этих обломков.

Ликвидация США неисправного спутника

20 февраля 2008 г. на высоте 250 км ракета SM-3 уничтожила неисправный спутник-шпион, имеющий в баках около 400 кг ядовитого гидразина (а также из-за опасности рассекречивания). Из-за небольшой высоты большинство осколков, скорее всего, относительно быстро вошло в атмосферу.

Столкновение российского и американского спутников

10 февраля 2009 года на высоте около 790 километров над северной частью Сибири зафиксирован первый случай столкновения двух искусственных спутников в космосе. Спутник связи «Космос-2251», запущенный в 1993 году и выведенный из эксплуатации, столкнулся с коммерческим спутником американской компании спутниковой связи Иридиум. В результате столкновения образовалось около 600 крупных обломков, большая часть которых останется на прежней орбите. Службам США удалось каталогизировать около 1,8 тыс. осколков.

Разрушения разгонных блоков

28 февраля 2018 года разрушился разгонный блок Transtage SSN (Space Surveillance Network) #3692 ракеты Титан IIIC (NSSDC_ID 1969‐013B). В результате на геопереходных орбитах (23-53 тыс. км) добавился 61 новый объект космического мусора.

30 августа 2018 года разрушился разгонный блок Центавр SSN #40209 ракеты Атлас-5 (NSSDC_ID 2014‐055B). В результате появился 491 новый объект космического мусора, количество мусора на геопереходных орбитах (5270-43240 км) выросло сразу на четверть.

Испытания российской противоракеты

15 ноября 2021 в ходе испытаниий российской противоракетной системы был уничтожен недействующий спутник радиоэлектронной и радиотехнической разведки «Космос-1408» типа «Целина-Д», запущенный Советским Союзом в 1982 году. В результате образовался поток космического мусора, представлявший вероятную угрозу для Международной космической станции. На втором и третьем проходах через поле обломков экипаж МКС укрывался в космических кораблях, чтобы иметь возможность быстро вернуться на Землю в случае столкновени обломков со станцией. Образовавшиеся обломки представляют опасность также и для других спутников на низкой околоземной орбите.

Падение космического мусора на Землю

Крупные объекты, находящиеся на низких околоземных орбитах постепенно замедляются и через какое-то время входят в атмосферу. Некоторые их фрагменты достигают поверхности планеты. Небольшие объекты космического мусора попадают в плотные слои атмосферы практически ежедневно, более крупные — несколько раз в месяц. По данным Nicholas Johnson (НАСА) почти ежегодно отдельные фрагменты спутников или ракет достигают поверхности.

Падение объекта WT1190F в 2015 году

13 ноября 2015 года произошло падение одного из фрагментов ракеты, ранее участвовавшей в лунной программе. Фрагмент размером 1-2 метра и плотностью 0,1 г/см³ вошёл в атмосферу в районе Индийского океана примерно в 60 километрах от побережья Шри-Ланки. По некоторым мнениям, это был первый зафиксированный случай возвращения на Землю космического мусора с высокой эллиптической орбиты, апогей которой примерно в 2 раза превышает расстояние от Луны до Земли.. Объект WT1190F 13 ноября вошёл в атмосферу Земли, где благополучно сгорел

Историческое значение орбитального мусора

Историки науки указывают на то, что некоторые объекты на орбите, рассматриваемые как мусор, вероятно будут представлять интерес для космических археологов будущего и поэтому должны быть сохранены. В то же время, на космологических масштабах времени, большая часть этого мусора сравнительно быстро (за тысячи лет) покинет орбиту планеты.

См. также

Ссылки

- Космический мусор — угрозы мнимые и реальные. Инфографика от РИА Новости

- Интерактивная модель расположения объектов на орбите Земли

- Эксперты сравнили объем космического мусора от России и США // Газета.Ru, 12.05.2020

- Названа главная причина появления опасного космического мусора // Лента. Ру, 13 октября 2020

| В библиографических каталогах |

|---|

| Загрязнители | |

|---|---|

| Загрязнение атмосферы | |

| Загрязнение воды | |

| Загрязнение грунтов | |

| Радиационная экология | |

| Другие типы загрязнения | |

| Мероприятия по предотвращению загрязнения | |

| Межгосударственные договоры | |

| См. также | |